蛋白质大作战

提起蛋白质,大家首先想到的多半是:

其次可能是:

再不济也得是:

如果追问一句“还有呢?”,也许有少部分人脑海中会隐隐约约浮现:

再追问一句:“还有呢?”

的确,“荤菜”的蛋白质不仅含量上吊打绝大多数“素菜”,更可怕的是人家明明可以拼“数量”却偏偏还有高“质量”——超高的氨基酸评分。

这个听起来有点“Anna”的术语其实理解起来可以很“翠花”。想象一下期末考试主课成绩出来了,你屁颠儿地向亲妈报喜“我语文考了95,比某某(众人膜拜之学霸)还高一分哎”,然而亲妈毕竟是亲妈,一句“你怎么不说数学才考了62,还不是被人家秒成渣”让你无语凝噎。

所谓氨基酸评分呢,就是拿氨基酸比例和我们人体最接近的食物蛋白质(er,选了人乳……)作为参考(学霸),然后比较其他蛋白质(你)的必需氨基酸(主课)含量的丰富程度(成绩)。道理也很简单,比例越接近人,越经济适用。鸡鸭鱼肉蛋都是一水儿八九十分的高材生,素食中除了豆类超过70勉强还算过得去外,结果相当惨烈,所以前者被称之为“优质蛋白”可以说是名副其实。

错。如果营养这么简单就不能成为“学”了。实际上我们摄入的蛋白质里,植物占了军功章里的一半呢。米面、薯类这些个主食虽然蛋白质含量不高,但“主食”这个名字也不是白叫的,按照膳食指南的推荐每天要吃到250~400克,蛋白质含量大概能有20~30克;而红白肉加鸡蛋虽然含量高,但吃得少,推荐量每天总共不过120~200克,算下来差不多也就这个量,所以千万不要小瞧素食对蛋白质的贡献。

好吧就算跑了个量,但是前面明明刚吐槽完素食蛋白质氨基酸评分太低是个学渣,最多也就:

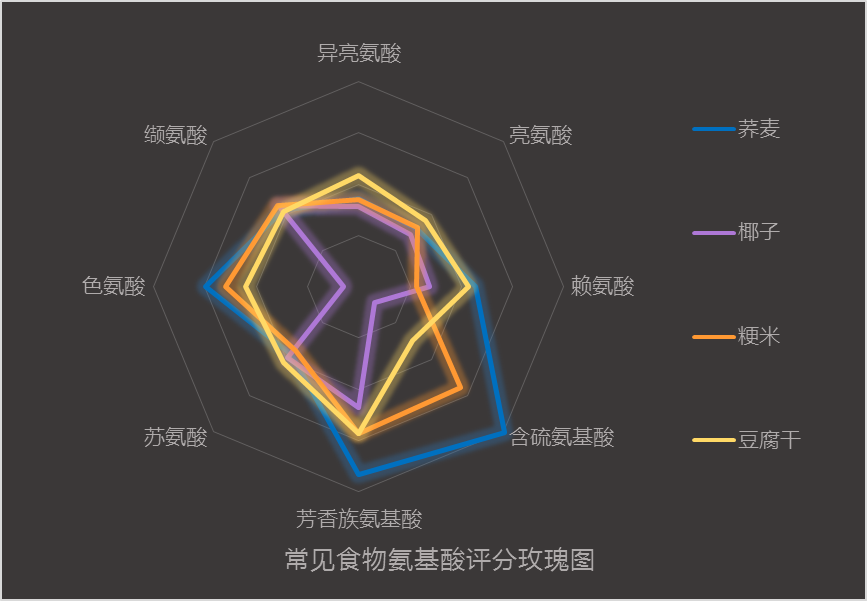

又错。前面不过拿考试打个比方,你还真以为是考试啊。考试讲究单挑,我们营养则靠协(Qun)作(Ou)。比方小麦粉(俗称面粉)虽然评分感人,但细究起来也就是赖氨酸少了一丢丢,但人家含硫氨基酸高啊,正好和豆制品(豆腐干)取长补短;再来看椰子那堪称奇葩的“玫瑰图”,色氨酸和含硫氨基酸简直无可救药了,但偏偏荞麦里这两种氨基酸却多到令人发指,所以只要花点心思,拼拼凑凑也照样能够创造出一个世界。

前面说了那么多“虽然……但是……”,怎么看都有强行洗白的嫌疑,难道植物蛋白就有没有一点拳头产品?当然有。

首先,动物蛋白(尤其是蛋类、动物内脏和水产类)摄入普遍伴随胆固醇,但植物蛋白则不然,而且像大豆和玉米等还含有植物甾醇,可以有效减少胆固醇的吸收、合成并加速代谢;虽然目前研究认为人体内胆固醇主要是内源性生成,但对于血脂异常者而言,控制胆固醇摄入量仍然有其必要性。

其次,动物蛋白摄入总是与脂肪相伴(尤其红肉类多为饱和脂肪):

而植物蛋白则往往和膳食纤维(杂粮、杂豆)、多不饱和脂肪酸(大豆、坚果和种子)及多种植物化学物为伍,能够减少前者的吸收或拮抗其不良健康效应。

第三,植物蛋白更具普适性。不吃肉的原因有很多,可能是宗教信仰,可能是环境保护,可能是动物权益,可能是价格太高,可能是牙口不好,也可能仅仅只是不爱吃;但不吃素的原因肯定要少得多。植物能够满足更加多元化人群对蛋白质的需要,这一点毋庸置疑。

多样性无论对自然、对文化还是对人体都是一种宝贵的价值,植物蛋白也好、动物蛋白也罢,都远非完美无缺,平衡和适度永远是营养学最富智慧、最有思辨性的话题之一。

来源:杭州市疾控中心监测所